RECENSIONI

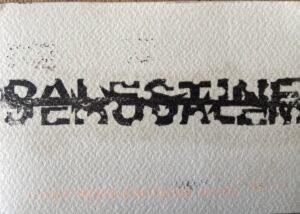

Nero Pinocchio (Allonsanfàn parte quattordicesima: Raffaello De Vito)

di Giovanni Carbone

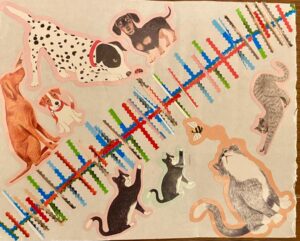

“Le atrocità sollevano un’indignazione minore, quanto più le vittime sono dissimili dai normali lettori, quanto più sono “more”, “sudice”, dago. Questo fatto illumina le atrocità non meno che le reazioni degli spettatori. (…) L’affermazione ricorrente che i selvaggi, i negri, i giapponesi, somigliano ad animali, o a scimmie, contiene già la chiave del pogrom. Della cui possibilità si decide nell’istante in cui l’occhio di un animale ferito a morte colpisce l’uomo. L’ostinazione con cui egli devia da sé quello sguardo – “non è che un animale” – si ripete incessantemente nelle crudeltà commesse sugli uomini, in cui gli esecutori devono sempre di nuovo confermare a se stessi il “non è che un animale”, a cui non riuscivano a credere neppure nel caso dell’animale. Nella società repressiva il concetto stesso dell’uomo è la parodia dell’uguaglianza di tutto ciò che è fatto ad immagine di Dio. Fa parte del meccanismo della “proiezione morbosa” che i detentori del potere avvertano come uomo solo la propria immagine, anziché riflettere l’umano proprio come il diverso”. (Theodor Adorno)

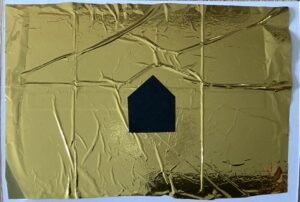

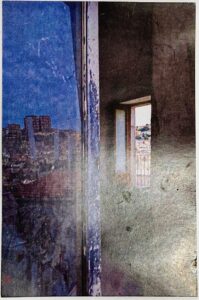

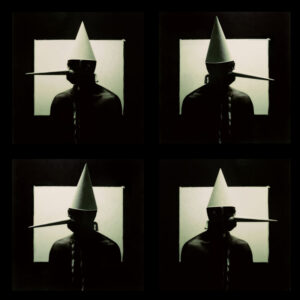

Raffaello De Vito è fotografo raffinato, dotato di grande tecnica, padronanza degli strumenti. Ma non ne fa uso consueto, non ricerca perfezione d’immagini e basta, studia, concepisce, elabora narrazioni complesse. Il suo “Nero Pinocchio”, in mostra prima a Basilea, poi all’Altelier di Modica Alta (Luglio-Settembre 2022), è il recupero della vicenda del burattino secondo una rilettura analitica e controcorrente – o forse spietatamente corretta – delle pagine Collodi, attraverso il filtro efficacissimo della sua trasposizione televisiva di Comencini.

Il burattino di De Vito si riappropria di atmosfere gotiche, minimaliste, sopite allo sguardo da trascorsi rassicuranti e consueti, come nelle illustrazioni “educative” del Dorè, o filmiche, manichee, edulcorate delle animazioni disneyane. Denuncia l’inadeguatezza di quelle rappresentazioni, disdegna con sguardo arguto l’idea del burattino che diviene finalmente bimbo in carne ed ossa solo dopo un percorso di crescita di consapevolezze cash & carry.

De Vito centra la quinta scenografica della vicenda nell’estremo miserabile del mondo degli ultimi, ma non ne fa riproposizione compassionevole, pietistica. Ne disvela piuttosto l’essenza materiale, non indugia in infingimenti, nemmeno produce moralismi.

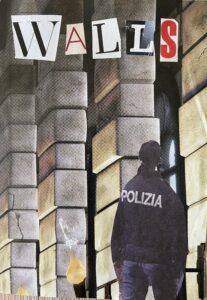

Il suo Pinocchio, come quello di Comencini, attraversa l’orrore della violenza (le torture di Abu Ghraib, la grottesca umiliazione dei prigionieri chiusi in sai pinocchieschi, appunto), è vittima di giustizie ingiuste (il carabiniere non ha sguardo umano, è solo divisa, financo nello sguardo), attraversa l’effimero eldorado del paese dei balocchi, la sconfinata illusione d’una vita altra, viene ingannato, vilipeso. Pinocchio, dunque, nella narrazione di De Vito, è burattino per sempre, vittima assoluta, paga pegno per la sua deviazione dal consueto.

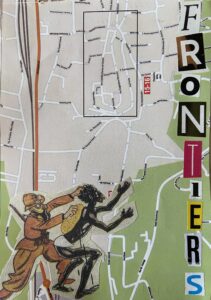

È personaggio contemporaneo, si riaffaccia all’oggi nelle parallele forme del migrante, con le sue identità annullate, marginalizzato, respinto, vilipeso, torturato, sfruttato, ridotto a clandestinità permanente.

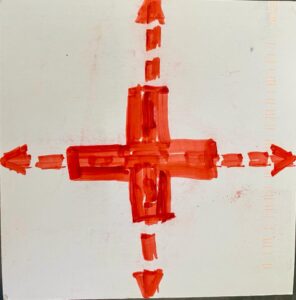

Il Gatto e la Volpe dialogano negli abiti più consoni al loro ruolo di predatori, non solo di qualche moneta, d’umanità. Sono gli incappucciati del Ku Klux Klan, paiono divertirsi nel pianificare la caccia all’ultimo, la sua definitiva marginalizzazione. I volti celati nascondono nature social, di piazza virtuale che urla a nuove, abbondanti impiccagioni, crocifissioni.

Mangiafuoco è convitato di pietra d’ogni immagine, non è soggetto riconoscibile, non è immagine precisa in quanto sistemico, artefice del circo della filiera lunga, massimizzatore di profitti, si nutre dei nuovi schiavi.

È il 100% italiano che esclude da tracce percentuali nazionalità di braccia invisibili, corpi depredati. Pinocchio è bracciante senza nome, sconta identità sottratta, corpo dimenticato, spiaccicato sui prodotti dell’”eccellenza” a cottimo, un tanto al chilo, archetipo illustrativo d’operare di caporalati collettivi.

C’è più di qualche congruenza in “Nero Pinocchio” con l’essenza stessa dell’originale collodiano, se ne coglie il ribaltamento paradigmatico della visione consueta, in un certo senso la narrazione è compiuta, con la sua vertigine dialettica. Come per un fiume carsico De Vito fa riemergere la critica profonda a realtà che parevano dimenticate, da quel tempo di secolo nobile, e che, invece, sopravvivono, invisibili, sotto traccia, spaventose come allora.

Modica 18 Luglio 2022